X. Die Dunkelkammer

Zum

Entwickeln der Platten ist ein vollständig zu verfinsternder,

nur von rubinrotem oder einem bestimmten unaktinischen

grünen Licht beleuchteter Raum erforderlich. Häufig

werden die Wände der Dunkelkammer mattschwarz gestrichen,

um jedwede Reflexe zu vermeiden, was für gewisse

Operationen, wie z.B. Bereitung farbenempfindlicher

Platten, schätzungswert ist; in der Regel ist dies

aber nicht nötig, jeder Raum ist, wenn er sich

genügend verfinstern läßt, als Dunkelkammer

verwendbar. Kann man den Wandanstrich wählen, so

ist ein ockergelber Anstrich sehr zweckmäßig. Zum

Entwickeln der Platten ist ein vollständig zu verfinsternder,

nur von rubinrotem oder einem bestimmten unaktinischen

grünen Licht beleuchteter Raum erforderlich. Häufig

werden die Wände der Dunkelkammer mattschwarz gestrichen,

um jedwede Reflexe zu vermeiden, was für gewisse

Operationen, wie z.B. Bereitung farbenempfindlicher

Platten, schätzungswert ist; in der Regel ist dies

aber nicht nötig, jeder Raum ist, wenn er sich

genügend verfinstern läßt, als Dunkelkammer

verwendbar. Kann man den Wandanstrich wählen, so

ist ein ockergelber Anstrich sehr zweckmäßig.

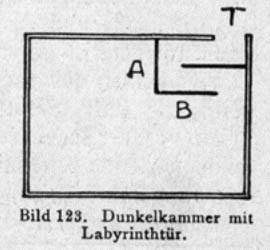

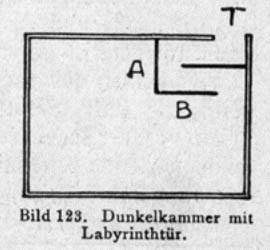

Um

auch während des Arbeitens ein Aus- und Eingehen

möglich zu machen, verwendet man entweder in

etwa 70 bis 100 cm voneinander angebrachte Doppeltüren

oder eine Labyrinthtür gemäß Bild

123. Hinter dem Eingang T zum Dunkelzimmer ist eine

bis an die Decke reichende Wand gezogen und seitlich

dazu weitere, ebenfalls bis oben reichende Wände

A und B. Diese Anordnung vermeidet, daß schädliches

Licht in die Dunkelkammer dringt, vorausgesetzt

natürlich, daß die Wandflächen mit

dunkler Farbe gestrichen sind. Um

auch während des Arbeitens ein Aus- und Eingehen

möglich zu machen, verwendet man entweder in

etwa 70 bis 100 cm voneinander angebrachte Doppeltüren

oder eine Labyrinthtür gemäß Bild

123. Hinter dem Eingang T zum Dunkelzimmer ist eine

bis an die Decke reichende Wand gezogen und seitlich

dazu weitere, ebenfalls bis oben reichende Wände

A und B. Diese Anordnung vermeidet, daß schädliches

Licht in die Dunkelkammer dringt, vorausgesetzt

natürlich, daß die Wandflächen mit

dunkler Farbe gestrichen sind. |

|

Im

allgemeinen ist eine solche Einrichtung entbehrlich,

man hat nur darauf zu achten, daß die Tür

nirgends bei Spalten Licht eindringen läßt;

ist dies durch Watterollen oder an die Türfüllung

genagelte Leisten nicht zu erreichen, so muß man

innerhalb der Dunkelkammer, schon 10 cm über der

Türöffnung beginnend, einen mit Ringen an

einer Stange verschiebbaren Friesvorhang anbringen,

der, vorgezogen, alles Licht abhält. Ob nicht noch

irgendwo Licht eindringt, kann man erst nach längerem

Verweilen (etwa 5 Minuten) in der Dunkelkammer sicher

feststellen. Im

allgemeinen ist eine solche Einrichtung entbehrlich,

man hat nur darauf zu achten, daß die Tür

nirgends bei Spalten Licht eindringen läßt;

ist dies durch Watterollen oder an die Türfüllung

genagelte Leisten nicht zu erreichen, so muß man

innerhalb der Dunkelkammer, schon 10 cm über der

Türöffnung beginnend, einen mit Ringen an

einer Stange verschiebbaren Friesvorhang anbringen,

der, vorgezogen, alles Licht abhält. Ob nicht noch

irgendwo Licht eindringt, kann man erst nach längerem

Verweilen (etwa 5 Minuten) in der Dunkelkammer sicher

feststellen.

Ebenso

wie die Türen sind Fenster lichtdicht zu verschließen;

kann der Raum ständig als Dunkelkammer dienen,

so beklebt man die Scheiben mit 2 bis 3 Lagen braunen

Packpapiers oder schwarzen Platteneinwickelpapiers.

Das Tageslicht ist besser ganz aus der Dunkelkammer

zu verbannen, es taugt nicht zur Beleuchtung, da

seine Stärke um das Mehrhundertfache schwank. Ebenso

wie die Türen sind Fenster lichtdicht zu verschließen;

kann der Raum ständig als Dunkelkammer dienen,

so beklebt man die Scheiben mit 2 bis 3 Lagen braunen

Packpapiers oder schwarzen Platteneinwickelpapiers.

Das Tageslicht ist besser ganz aus der Dunkelkammer

zu verbannen, es taugt nicht zur Beleuchtung, da

seine Stärke um das Mehrhundertfache schwank.

Will

man Tageslicht dennoch zur Dunkelkammerbeleuchtung

verwenden, ist es nötig, das Fenster bis

auf einen kleinen Teil, wie oben beschrieben,

abzudichten. Dieser Teil wird als Doppelfenster,

und zwar außen mit orangegelber und innen

mit einer massivrubinroten Scheibe ausgestaltet. Will

man Tageslicht dennoch zur Dunkelkammerbeleuchtung

verwenden, ist es nötig, das Fenster bis

auf einen kleinen Teil, wie oben beschrieben,

abzudichten. Dieser Teil wird als Doppelfenster,

und zwar außen mit orangegelber und innen

mit einer massivrubinroten Scheibe ausgestaltet.

Wer keinen das Tageslicht absperrenden Raum zur

Verfügung hat, nimmt die Entwicklung am besten

abends vor; der Schein zerstreuter Straßenbeleuchtung

ist bei der geringen Wirksamkeit künstlichen

Lichtes in der Regel ungefährlich, zu starkes

Licht läßt sich meist hinreichend durch

Herablassen der Rollvorhänge dämpfen.

Zur

Beleuchtung verwende man allgemein möglichst

künstliches Licht, und zwar in besonderen

Dunkelkammerlaternen, die in sehr verschiedenen

Konstruktionen für Gas-, Petroleum-, elektrisches

Glühlicht usw. in den Handel kommen. Bild

124 zeigt eine sehr zweckmäßige Form,

die für Gas- oder Petroleumbeleuchtung eingerichtet

ist. Man wähle die Laterne nicht zu klein

und mit genügender Ventilation, die Laterne

erhitzt sich sonst bei längerem Gebrauch

zu sehr, so daß die Scheiben leicht springen.

Man hat derartige Laternen auch mit elektrischer

Glühlichtbeleuchtung. Zur

Beleuchtung verwende man allgemein möglichst

künstliches Licht, und zwar in besonderen

Dunkelkammerlaternen, die in sehr verschiedenen

Konstruktionen für Gas-, Petroleum-, elektrisches

Glühlicht usw. in den Handel kommen. Bild

124 zeigt eine sehr zweckmäßige Form,

die für Gas- oder Petroleumbeleuchtung eingerichtet

ist. Man wähle die Laterne nicht zu klein

und mit genügender Ventilation, die Laterne

erhitzt sich sonst bei längerem Gebrauch

zu sehr, so daß die Scheiben leicht springen.

Man hat derartige Laternen auch mit elektrischer

Glühlichtbeleuchtung.

|

|

Seite 61

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis

Meist

benutzt man eine Laterne, die vorn eine rote, oben und

an der einen Seite eine dunkelgelbe Scheibe und an der

anderen eine weiße Mattscheibe hat; letztere drei

sind durch Blechschieber zu verdunkeln. Durch die gelbe

Scheibe fällt das ziemlich helle Licht auf ein

seitlich anzubringendes Regal, das die Flaschen mit

Entwicklungslösungen usw. trägt (siehe Bild

124). Die Mattscheibe auf der anderen Seite dient zur

Beurteilung des fertigen Negativs. Meist

benutzt man eine Laterne, die vorn eine rote, oben und

an der einen Seite eine dunkelgelbe Scheibe und an der

anderen eine weiße Mattscheibe hat; letztere drei

sind durch Blechschieber zu verdunkeln. Durch die gelbe

Scheibe fällt das ziemlich helle Licht auf ein

seitlich anzubringendes Regal, das die Flaschen mit

Entwicklungslösungen usw. trägt (siehe Bild

124). Die Mattscheibe auf der anderen Seite dient zur

Beurteilung des fertigen Negativs.

Für

bescheidene Ansprüche genügen meist einfachere

und wohlfeilere Lampenkonstruktionen; Bild

125 zeigt eine solche einfache Dunkelkammerlaterne

einfachster Form für Kerzenlicht. Sehr viel verwendet

werden auch einfache Petroleumlampen mit rotem Zylinder

(Bild

126a), ferner solche mit orangegelben und

darüber befindlichen abhebbaren roten Zylindern

(Bild

126b). Beide Lampentypen haben aber den Nachteil,

keine übersichtliche Betrachtung des zu entwickelnden

Negatives zu gestatten, da die leuchtende Fläche

gegenüber den Scheibenlampen zu klein ist. überdies

neigen die Lampen zum Blaken. Für

bescheidene Ansprüche genügen meist einfachere

und wohlfeilere Lampenkonstruktionen; Bild

125 zeigt eine solche einfache Dunkelkammerlaterne

einfachster Form für Kerzenlicht. Sehr viel verwendet

werden auch einfache Petroleumlampen mit rotem Zylinder

(Bild

126a), ferner solche mit orangegelben und

darüber befindlichen abhebbaren roten Zylindern

(Bild

126b). Beide Lampentypen haben aber den Nachteil,

keine übersichtliche Betrachtung des zu entwickelnden

Negatives zu gestatten, da die leuchtende Fläche

gegenüber den Scheibenlampen zu klein ist. überdies

neigen die Lampen zum Blaken.

|

Sehr

bequem ist die Verwendung elektrischen Lichtes.

Bei Verwendung von Glühlampen aus farbigen

Glas achte man darauf, daß diese von

verläßlichen Firmen stammen, wo

die Lichtdurchlässigkeit einer spektroskopischen

Prüfung unterliegt, sonst ziehe man eine

gewöhnliche (etwa 16kerzige) Metallfadenlampe

mit einer farbigen Hülle, die aus Glas,

Gewebe oder Papier bestehen kann, vor. Gut

bewährt haben sich die sehr bequem zu

handhabenden doppelt aufklappbaren Birnenlampen

(Bild 127) mit übereinander angeordneten

orangegelben und Massivrubingläsern,

die geschlossen rotes, einmal aufgeklappt

gelbes und ganz geöffnet weißes

Licht geben. Sehr

bequem ist die Verwendung elektrischen Lichtes.

Bei Verwendung von Glühlampen aus farbigen

Glas achte man darauf, daß diese von

verläßlichen Firmen stammen, wo

die Lichtdurchlässigkeit einer spektroskopischen

Prüfung unterliegt, sonst ziehe man eine

gewöhnliche (etwa 16kerzige) Metallfadenlampe

mit einer farbigen Hülle, die aus Glas,

Gewebe oder Papier bestehen kann, vor. Gut

bewährt haben sich die sehr bequem zu

handhabenden doppelt aufklappbaren Birnenlampen

(Bild 127) mit übereinander angeordneten

orangegelben und Massivrubingläsern,

die geschlossen rotes, einmal aufgeklappt

gelbes und ganz geöffnet weißes

Licht geben. |

|

Seite 62

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis

Das für die Scheiben der Lampen und für die

äußeren Hüllen der Glühlampen verwendete

Material kann sein:

-

1.  Glas Glas,

und zwar entweder durch und durch (" in der Masse")

rot gefärbtes "Massivrubinglas", das

zuverlässig ist und selbst in größeren

Stücken in ganz gleichmäßiger Färbung

hergestellt werden kann. Mitunter sind diese Massivrubingläser

zu dunkel gefärbt, so daß sie das Arbeiten

in der Dunkelkammer unnütz erschweren. Ferner kommt

in Verwendung rotes Kupferüberfangglas, sog. Rubinglas.

Viele solche Scheiben eignen sich aber infolge unrichtiger

(blaustichiger) oder ungleichmäßiger Färbung

gar nicht und bewirken ein Verschleiern der Platte.

Verläßlicher sind die neueren Dunkelkammergläser

mit doppeltem überfang von einer ganz dünnen

Milchglasschicht und einer Rubinschicht (Verein Deutscher

Farbenglaswerke, Berlin); wir erhalten mit solcher Scheibe

eine gleichmäßig zerstreut erleuchtete Fläche,

was für die Beurteilung des Negativs von Vorteil

ist.

-

2.  Gefärbte

Gelantinefolien; sie werden zwischen zwei gewöhnliche

Glasscheiben gelegt. Die Färbungen der Gelatinefolien

werden recht zweckentsprechend geliefert, ein übelstand

der Folien ist nur, daß sie sich durch die Wärme

der Laterne manchmal verziehen und reißen. Bei

Metallfadenlampen hat man dies selten zu befürchten.

Stehen geeignete Folien nicht zur Verfügung, so

kann man sich eine vorzügliche Rotscheibe herstellen,

indem man zwei gewöhnliche unentwickelte Trockenplatten

ausfixiert, wässert und jede davon 15 Minuten in

einer der folgenden Lösungen badet.

- A:

Wasser Wasser

300

ccm, 300

ccm,

Methylviolett Methylviolett 1 g

1 g

- B:

Wasser Wasser 300 ccm,

300 ccm,

Tartrazin Tartrazin

2

g. 2

g.

Die trockenen Scheiben werden mit der Schicht

aufeinandergelegt.

Ein besonderes Farbstoffgemisch: "Rot

für Dunkelkammerlicht" zum Anfärben wird

von den Höchster Farbwerken auf den Markt gebracht.

-

3. Rote Gewebe

werden als "Ruby-Stoff", "Cherry-Stoff"

und ähnliches auf den Markt gebracht. Für

Scheibenlaternen legt man eine oder besser zwei Lagen

Stoff zwischen zwei gewöhnliche Glasscheiben. Gewöhnliche

elektrische Birnen umwickelt man mit doppelten Lagen,

um sie für Dunkelkammerbeleuchtung zu verwenden.

-

4. Rotes Papier

unter dem Namen "Antiluminpapier" und grünes

"Virida-Papier" eignet sich wegen seiner Lichtsicherheit

und des schön zerstreuten Lichtes ebenfalls sehr

gut zum Umhüllen von Glühlampen.

Als

Regel für alle diese Materialien gilt, daß

sie nur der Platte unschädliches Licht durchlassen

dürfen; das ist dunkelrotes Licht oder für

nicht-(gelbgrün-)farbenempfindliche Platten auch

schwaches grünes Licht; rotempfindliche Platten

sind nur bei ganz tiefrotem, gedämpftem Licht zu

behandeln und auch diesem möglichst wenig auszusetzen.

Die

genaue Prüfung auf Lichtsicherheit kann durch ein

Taschenspektroskop erfolgen, in dem man, wenn man gegen

die Lichtquelle blickt, nur den roten und tieforangeroten

Teil des Spektrumbandes, bei grünem Licht dazu noch

den grünen (bei Linie F) sehen darf. Es genügt

aber auch völlig folgende praktische Prüfung:

man setzt eine hochempfindliche, nicht farbenempfindliche

Trockenplatte, zur Hälfte mit schwarzem Papier bedeckt,

dem Licht der Dunkelkammerlaterne in einer Entfernung

von ½ m eine Minute lang aus und entwickelt sie

dann. Falls die rote Scheibe noch schädliches Licht

durchläßt, schwärzt sich die belichtete

Seite im Entwickler merklich. Die

genaue Prüfung auf Lichtsicherheit kann durch ein

Taschenspektroskop erfolgen, in dem man, wenn man gegen

die Lichtquelle blickt, nur den roten und tieforangeroten

Teil des Spektrumbandes, bei grünem Licht dazu noch

den grünen (bei Linie F) sehen darf. Es genügt

aber auch völlig folgende praktische Prüfung:

man setzt eine hochempfindliche, nicht farbenempfindliche

Trockenplatte, zur Hälfte mit schwarzem Papier bedeckt,

dem Licht der Dunkelkammerlaterne in einer Entfernung

von ½ m eine Minute lang aus und entwickelt sie

dann. Falls die rote Scheibe noch schädliches Licht

durchläßt, schwärzt sich die belichtete

Seite im Entwickler merklich.

Der

häufigste Fehler bei der Dunkelkammerbeleuchtung,

dem viele Mißerfolge zuzuschreiben sind, ist zu

wenig Licht; das Licht soll nicht nur verläßlich,

sondern auch hell genug sein; man muß sobald sich

das Auge an die Dunkelheit gewöhnt hat, in 50 cm

von der Lampe Druckschrift wie diese noch lesen können.

Für

Reisezwecke benutzt man kleine, zusammenlegbare

Laternen, in denen ein Stearinlicht oder eine kleine Benzinflamme

brennt. An Stelle der Glasscheiben sind hier rotgefärbte

Leinwandstoffe der beschriebenen Art eingesetzt; sie haben

den Vorteil, daß sie leicht und unzerbrechlich sind,

müssen aber auch sorgfältig gewählt sein.

Noch bequemer und sauberer sind die bekannten kleinen

elektrischen Taschenlampen mit erneuerbarer Batterie,

die man ohnedies meist auf der Reise mit sich führt,

zu denen man auch überall Ersatzbatterien bekommt,

und die sich durch Einlegen eines Blättchens roter

Gelatine (siehe oben) zwischen Glühlampe und Beleuchtungslinse

leicht in eine vorzügliche Reiselampe umwandeln lassen.

Man wird diese Lampe nicht dauernd leuchten lassen, sondern

immer nur dann einschalten, wenn man zur Kontrolle beim

Einlegen und Entwickeln Licht braucht, und wird zwischendurch

im Finstern weiterarbeiten.

Seite 63

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis

|

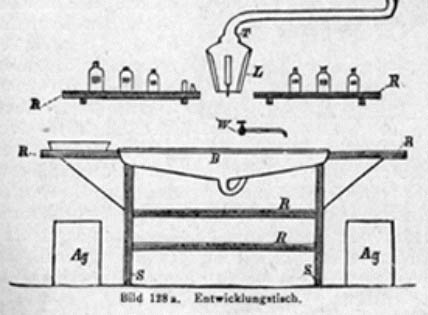

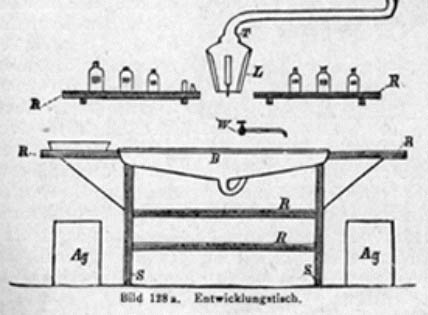

Bild

128 a zeigt schematisch die Einrichtung eines Entwicklungstisches,

wie sie in der photographischen Praxis üblich

ist. B ist ein in der Mitte mit Abfluß versehenes

Becken aus Steingut oder Holz mit Bleiblechauskleidung,

das von zwei Säulen S S getragen wird. Bild

128 a zeigt schematisch die Einrichtung eines Entwicklungstisches,

wie sie in der photographischen Praxis üblich

ist. B ist ein in der Mitte mit Abfluß versehenes

Becken aus Steingut oder Holz mit Bleiblechauskleidung,

das von zwei Säulen S S getragen wird.

Empfehlenswert ist es, in das Becken ein Stück

Dachpappe zu legen, man vermeidet hierdurch das Zerbrechen

von Mensuren und Entwicklungsgläsern beim Hinfallen.

Rechts und links von diesem Becken, sowie oberhalb

und unterhalb sind Regale R angebracht, die zum Aufstellen

der Entwicklungsschalen und Lösungen dienen. |

Die

Laterne L ist vorn rot, an den Seiten gelb verglast, so

daß man die auf den Regalen befindlichen Entwicklungslösungen

bequem erkennen kann; die gelben Verglasungen lassen sich

aber lichtdicht abdecken. Falls man kein elektrisches

Licht hat, ist es gut, wenn die Verbrennungsprodukte der

Lampe durch einen Trichter (T) aus Eisenblech direkt ins

Freie geleitet werden können, wodurch eine zu starke

Erhitzung und Luftverschlechterung in der Dunkelkammer

vermieden wird. W ist ein Wasserarm, der durch einfache

Drehung des Armes geöffnet oder geschlossen wird.

Der daran angebrachte Hahn dient zur Regulierung des Wasserdrucks.

Die Töpfe oder Tonnen Ag dienen zur Aufbewahrung

der Silberrückstände.

Wer

keine Wasserleitung zur Verfügung hat, kann dafür

ein nicht zu kleines Reservoir aus Zinkblech mit Abflußhahn

anbringen. Das Becken aus Steinzeug kann auch durch

einen Holzkasten, der mit Bleiblech ausgekleidet oder

mit Pech ausgegossen ist, ersetzt werden, doch sind

Steingutbecken vorzuziehen, da sie dauerhafter sind.

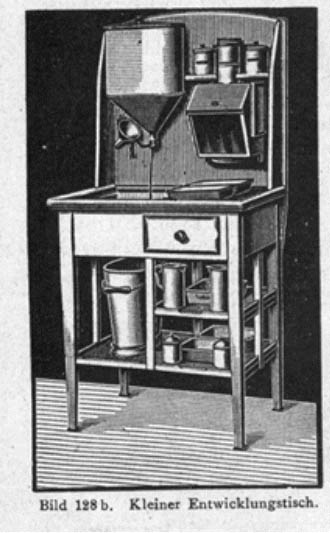

Einen praktischen kleinen Entwicklungstisch zeigt

uns Bild 128 b. Links oben befindet sich ein Wasserbehälter

mit Schwenkhahn. Das Wasserbecken darunter hat Abfluß

nach einem Eimer. Die rechte Hälfte des Tisches

bietet Raum für das übrige. Wer

keine Wasserleitung zur Verfügung hat, kann dafür

ein nicht zu kleines Reservoir aus Zinkblech mit Abflußhahn

anbringen. Das Becken aus Steinzeug kann auch durch

einen Holzkasten, der mit Bleiblech ausgekleidet oder

mit Pech ausgegossen ist, ersetzt werden, doch sind

Steingutbecken vorzuziehen, da sie dauerhafter sind.

Einen praktischen kleinen Entwicklungstisch zeigt

uns Bild 128 b. Links oben befindet sich ein Wasserbehälter

mit Schwenkhahn. Das Wasserbecken darunter hat Abfluß

nach einem Eimer. Die rechte Hälfte des Tisches

bietet Raum für das übrige.

Bequem

läßt sich, falls kein Raum dauernd zur

Verfügung steht, das Badezimmer als Dunkelkammer

einrichten. Lampe und Gestell für Flaschen usw.

sind an der Wand zu befestigen, als Entwicklungstisch

dient ein wegklappbares, an der Wand befestigtes Brett,

das beim Gebrauch über die Wanne reicht. Bequem

läßt sich, falls kein Raum dauernd zur

Verfügung steht, das Badezimmer als Dunkelkammer

einrichten. Lampe und Gestell für Flaschen usw.

sind an der Wand zu befestigen, als Entwicklungstisch

dient ein wegklappbares, an der Wand befestigtes Brett,

das beim Gebrauch über die Wanne reicht.

|

|

Seite 64

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis

|

Schalen und Entwicklungströge.

|

Man

benutzt zu den photographischen Arbeiten flache Schalen

(siehe Bild 129), deren Bodenfläche etwas größer

sein soll als die zu verarbeiteten Platten, so daß

sich diese leicht herausnehmen lassen. Als Material

ist Papiermaché sehr gebräuchlich

wegen seines geringen Gewichtes und seiner Unzerbrechlichkeit;

solche Schale sind aber nur mit großer Vorsicht

zu gebrauchen, da sie sich nicht verläßlich

reinigen lassen, zumal sie an den Kanten bald rissig

werden, die Papierschichten sich dann spalten und

Lösungen eindringen. Man darf solche Schalen

immer nur für den gleichen Zweck verwenden, also

z.B. nur zum Entwickeln oder Fixieren oder Tonen oder

Verstärken, nie für verschiedene Prozesse. Man

benutzt zu den photographischen Arbeiten flache Schalen

(siehe Bild 129), deren Bodenfläche etwas größer

sein soll als die zu verarbeiteten Platten, so daß

sich diese leicht herausnehmen lassen. Als Material

ist Papiermaché sehr gebräuchlich

wegen seines geringen Gewichtes und seiner Unzerbrechlichkeit;

solche Schale sind aber nur mit großer Vorsicht

zu gebrauchen, da sie sich nicht verläßlich

reinigen lassen, zumal sie an den Kanten bald rissig

werden, die Papierschichten sich dann spalten und

Lösungen eindringen. Man darf solche Schalen

immer nur für den gleichen Zweck verwenden, also

z.B. nur zum Entwickeln oder Fixieren oder Tonen oder

Verstärken, nie für verschiedene Prozesse. |

|

Das

gleiche gilt vom emaillierten Eisenschalen; die

Emailschicht erhält bald ausgesprungene Stellen und

Risse, und die Schale ist dann, selbst wenn man sie nur

für einen bestimmten Zweck verwendet, bedenklich.

Sauberer und verläßlicher bei großer

Unzerbrechlichkeit und Leichtigkeit sind Schalen aus Zelluloid,

Galalith und ähnlichen Kunststoffen; durch alkoholische,

stark saure und stark alkalische Lösungen werden

sie aber angegriffen und dann unansehnlich; ferner verziehen

sie sich oft im Gebrauche. Das

gleiche gilt vom emaillierten Eisenschalen; die

Emailschicht erhält bald ausgesprungene Stellen und

Risse, und die Schale ist dann, selbst wenn man sie nur

für einen bestimmten Zweck verwendet, bedenklich.

Sauberer und verläßlicher bei großer

Unzerbrechlichkeit und Leichtigkeit sind Schalen aus Zelluloid,

Galalith und ähnlichen Kunststoffen; durch alkoholische,

stark saure und stark alkalische Lösungen werden

sie aber angegriffen und dann unansehnlich; ferner verziehen

sie sich oft im Gebrauche.

Das

sauberste und verläßlichste Arbeiten ist mit

Glas-, Steingut- und Porzellan schalen; Steingut

und Porzellan, auch weißes (Milch-) Glas haben überdies

den Vorteil, daß man die Platte darin gut beobachten

kann, ohne sie herauszunehmen, und daß man jede

Unsauberkeit an den Wänden genau erkennt. Beim Gebrauch

dieser Schalen sowie der emaillierten Eisenschalen ist

zu beachten, daß sie, wenn die Dunkelkammer kühl

ist, im Winter sehr viel Wärme aus den Lösungen

binden und diese dadurch zu kalt machen; man muß

sie daher, wenn nötig, vor dem Gebrauch durch Eingießen

von warmen Wasser anwärmen. Das

sauberste und verläßlichste Arbeiten ist mit

Glas-, Steingut- und Porzellan schalen; Steingut

und Porzellan, auch weißes (Milch-) Glas haben überdies

den Vorteil, daß man die Platte darin gut beobachten

kann, ohne sie herauszunehmen, und daß man jede

Unsauberkeit an den Wänden genau erkennt. Beim Gebrauch

dieser Schalen sowie der emaillierten Eisenschalen ist

zu beachten, daß sie, wenn die Dunkelkammer kühl

ist, im Winter sehr viel Wärme aus den Lösungen

binden und diese dadurch zu kalt machen; man muß

sie daher, wenn nötig, vor dem Gebrauch durch Eingießen

von warmen Wasser anwärmen.

Von

Schalen besonderer Gestalt seien die Kippschalen

aus transparenten Material (Zelluloid) genannt, die oben

etwa zu 1/5 eine überdachung haben, so daß

man die Schale in senkrechter Stellung bringen kann, ohne

daß der Entwickler herausfließt, und so das

Negativ ohne Herausnahme bequem gegen die Rotlaterne prüfen

kann. Kippschalen existieren auch als Glasschalen mit

Ausbuchtung an den Seitenwänden. Von

Schalen besonderer Gestalt seien die Kippschalen

aus transparenten Material (Zelluloid) genannt, die oben

etwa zu 1/5 eine überdachung haben, so daß

man die Schale in senkrechter Stellung bringen kann, ohne

daß der Entwickler herausfließt, und so das

Negativ ohne Herausnahme bequem gegen die Rotlaterne prüfen

kann. Kippschalen existieren auch als Glasschalen mit

Ausbuchtung an den Seitenwänden.

Nach

der Benutzung spüle man die Schalen sofort aus und

drehe sie zum Auslaufen um. Es ist eine durchaus zu verwerfende

Unsitte, gebrauchte Lösungen unnötig in Schalen

stehen oder gar eintrocknen zu lassen. Nach

der Benutzung spüle man die Schalen sofort aus und

drehe sie zum Auslaufen um. Es ist eine durchaus zu verwerfende

Unsitte, gebrauchte Lösungen unnötig in Schalen

stehen oder gar eintrocknen zu lassen.

Obzwar

sich Glas- und Steingutschalen verläßlich reinigen

lassen (mit heißem Wasser, nötigenfalls unter

Zusatz einiger Tropfen Salzsäure), ist es doch besser,

für jede Operation eine besondere Schale zu nehmen;

jedenfalls vermeide man es, die Fixierschale zum Entwickeln

oder Verstärken zu benutzen, weil dadurch schlimme

Fehlresultate entstehen können. Um Verwechslungen

zu vermeiden, versehe man jede Schale auf der Außenseite

mit einer leicht sichtbaren Aufschrift (mit ölfarbe),

die ihre Verwendung bezeichnet. Es sind auch Schalen mit

Aufschrift käuflich. Obzwar

sich Glas- und Steingutschalen verläßlich reinigen

lassen (mit heißem Wasser, nötigenfalls unter

Zusatz einiger Tropfen Salzsäure), ist es doch besser,

für jede Operation eine besondere Schale zu nehmen;

jedenfalls vermeide man es, die Fixierschale zum Entwickeln

oder Verstärken zu benutzen, weil dadurch schlimme

Fehlresultate entstehen können. Um Verwechslungen

zu vermeiden, versehe man jede Schale auf der Außenseite

mit einer leicht sichtbaren Aufschrift (mit ölfarbe),

die ihre Verwendung bezeichnet. Es sind auch Schalen mit

Aufschrift käuflich.

Seite 65

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis weiter weiter

|