VI. Die Kassetten.

Zur

lichtdichten Verwahrung der Platte und zum Anbringen der

Platte am Apparat dienen die Kassetten. Nach der Art des

Einlegens der Platte unterscheidet man gewöhnliche:

in diese werden die Platten nach Herausziehen des Schiebers

von vorne eingelegt, Schichtseite der Platten nach oben,

und durch "Vorreiber" usw. festgehalten; dann

aufklappbare Kassetten, bei denen die Rückwand der

Kassette aufgeklappt und nun die Platte von hinten,

Schichtseite nach unten, eingelegt wird; diese Ausführung

ist besonders bei Atelierkameras (S.

37) üblich.

Zur

lichtdichten Verwahrung der Platte und zum Anbringen der

Platte am Apparat dienen die Kassetten. Nach der Art des

Einlegens der Platte unterscheidet man gewöhnliche:

in diese werden die Platten nach Herausziehen des Schiebers

von vorne eingelegt, Schichtseite der Platten nach oben,

und durch "Vorreiber" usw. festgehalten; dann

aufklappbare Kassetten, bei denen die Rückwand der

Kassette aufgeklappt und nun die Platte von hinten,

Schichtseite nach unten, eingelegt wird; diese Ausführung

ist besonders bei Atelierkameras (S.

37) üblich.

| Einfache und Doppelkassetten. |

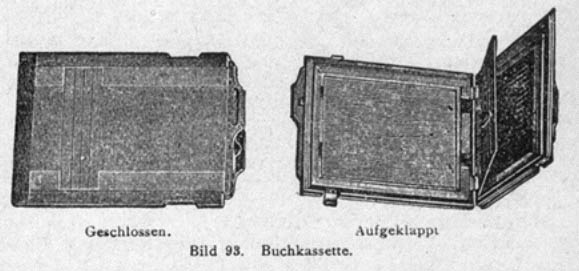

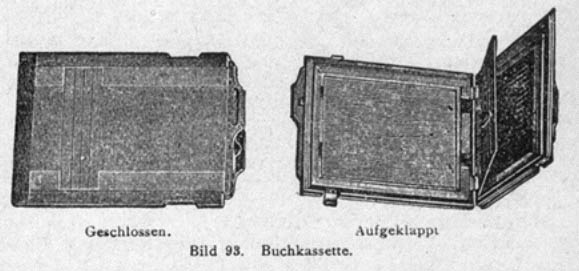

Manchmal

bei Atelierkameras, meist bei Reise- und Handkameras, ist

die Klappkassette eine Doppelkassette für zwei

Platten: eine solche "Buchkassette" (Bild

93) wird wie ein Buch auseinandergeklappt, und an jeder

Seite wird eine Platte, mit der lichtempfindlichen Seite

nach unten, hineingelegt. Beide Platten sind durch eine

geschwärzte Blechwand getrennt. Nach der Beschickung

mit Platten wird die Kassette zusammengeklappt und durch

Metallklemmen geschlossen. Das Belichten der Platten geschieht

bei allen Kassetten nach Herausziehen des Schiebers an der

dem Objektiv zugewendeten Seite.

Manchmal

bei Atelierkameras, meist bei Reise- und Handkameras, ist

die Klappkassette eine Doppelkassette für zwei

Platten: eine solche "Buchkassette" (Bild

93) wird wie ein Buch auseinandergeklappt, und an jeder

Seite wird eine Platte, mit der lichtempfindlichen Seite

nach unten, hineingelegt. Beide Platten sind durch eine

geschwärzte Blechwand getrennt. Nach der Beschickung

mit Platten wird die Kassette zusammengeklappt und durch

Metallklemmen geschlossen. Das Belichten der Platten geschieht

bei allen Kassetten nach Herausziehen des Schiebers an der

dem Objektiv zugewendeten Seite.

Absolute

Lichtdichtigkeit der Kassetten ist unbedingt erforderlich

(häufig dringt bei schlecht gearbeiteten Kassetten

mit umlegbaren Schieber Licht durch das Scharnier). Man

prüft die Kassetten auf Lichtdichtigkeit, indem man

sie, mit Platten versehen, einige Minuten in die Sonne legt

und dann die Platten entwickelt; diese dürfen keine

Spur von Lichteindruck zeigen.

Absolute

Lichtdichtigkeit der Kassetten ist unbedingt erforderlich

(häufig dringt bei schlecht gearbeiteten Kassetten

mit umlegbaren Schieber Licht durch das Scharnier). Man

prüft die Kassetten auf Lichtdichtigkeit, indem man

sie, mit Platten versehen, einige Minuten in die Sonne legt

und dann die Platten entwickelt; diese dürfen keine

Spur von Lichteindruck zeigen.

Auch die gewöhnlichen Kassetten

werden als Doppelkassetten ausgeführt.

Bei

Stativapparaten werden vorwiegend Holzkassetten mit

jalousieartig zusammengesetzten Holzschiebern verwendet.

Solchen Schiebern haftet der prinzipielle übelstand

an, daß Holz, die zur Verbindung der Schieberteile

verwendeten Gewebe und Klebstoffe, endlich auch die verwendeten

Lacke ständig Ausströmungen von reduzierender

Wirkung von sich geben, die auf die lichtempfindliche Schicht

verschleiernd wirken; man darf daher in solchen Kassetten

die Platten nie längere Zeit (über eine Woche)

liegen lassen, ohne mit deren Verderben rechnen zu müssen.

Wegen dieses Fehlers hat man bei Klappkameras schon bald

die Holzkassetten durch Ebonitkassetten oder wenigstens

die Holzschieber durch Ebonit- oder Aluminiumschieber

ersetzt; nun zeigte aber Ebonit elektrische Entladungserscheinungen

und keine absolute Lichtdichtigkeit, Aluminium radioaktive

und oxydative Beeinflussungen der Schicht. Eisenblech, Messing

und Nickel sind jetzt als die zweckmäßigsten

Materialien für Kassetten erkannt, und wenn schon nicht

die ganze Kassette, so soll zumindest der Schieber daraus

bestehen. Die Doppelkassette mußte dabei immer mehr

und mehr der Einzelkassette weichen, und die Einzelkassette

aus Eisenblech stellt gegenwärtig absolut

den preiswertesten und zweckmäßigsten Plattenbehälter

für Formate unter 13 x 18 cm dar; an die Kamera angeschoben

vergrößert sie deren Volumen nicht im geringsten

und macht sie erhöht schußbereit.

Bei

Stativapparaten werden vorwiegend Holzkassetten mit

jalousieartig zusammengesetzten Holzschiebern verwendet.

Solchen Schiebern haftet der prinzipielle übelstand

an, daß Holz, die zur Verbindung der Schieberteile

verwendeten Gewebe und Klebstoffe, endlich auch die verwendeten

Lacke ständig Ausströmungen von reduzierender

Wirkung von sich geben, die auf die lichtempfindliche Schicht

verschleiernd wirken; man darf daher in solchen Kassetten

die Platten nie längere Zeit (über eine Woche)

liegen lassen, ohne mit deren Verderben rechnen zu müssen.

Wegen dieses Fehlers hat man bei Klappkameras schon bald

die Holzkassetten durch Ebonitkassetten oder wenigstens

die Holzschieber durch Ebonit- oder Aluminiumschieber

ersetzt; nun zeigte aber Ebonit elektrische Entladungserscheinungen

und keine absolute Lichtdichtigkeit, Aluminium radioaktive

und oxydative Beeinflussungen der Schicht. Eisenblech, Messing

und Nickel sind jetzt als die zweckmäßigsten

Materialien für Kassetten erkannt, und wenn schon nicht

die ganze Kassette, so soll zumindest der Schieber daraus

bestehen. Die Doppelkassette mußte dabei immer mehr

und mehr der Einzelkassette weichen, und die Einzelkassette

aus Eisenblech stellt gegenwärtig absolut

den preiswertesten und zweckmäßigsten Plattenbehälter

für Formate unter 13 x 18 cm dar; an die Kamera angeschoben

vergrößert sie deren Volumen nicht im geringsten

und macht sie erhöht schußbereit.

Seite 46

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

Hat

man unter Holzkassetten zu wählen, so sind Buchkassetten

vorzuziehen; sie sind zwar etwas dicker und teurer als nicht

aufklappbare, aber die Platte liegt darin sicherer und fester.

Hat

man unter Holzkassetten zu wählen, so sind Buchkassetten

vorzuziehen; sie sind zwar etwas dicker und teurer als nicht

aufklappbare, aber die Platte liegt darin sicherer und fester.

Zum

Einlegen von Flachfilms (S.

58) in nicht aufklappbare Kassetten verwendet

man besondere Filmrähmchen (Fig.94) aus Pappe oder

Blech, in die man die Films, zwischen Wand und Rahmen geklemmt,

einlegt.

Zum

Einlegen von Flachfilms (S.

58) in nicht aufklappbare Kassetten verwendet

man besondere Filmrähmchen (Fig.94) aus Pappe oder

Blech, in die man die Films, zwischen Wand und Rahmen geklemmt,

einlegt.

Um

Platten kleineren Formats in größeren Kassetten

verwenden zu können, verwendet man kleine Einlegerahmen

(Fig.95), die zusammen mit der Platte in die Kassette gelegt

werden. Die mit festen Ecken (a) sind vorzuziehen, die mit

Vorreibern versehenen sind oft Anlaß zu Mißerfolgen.

Um

Platten kleineren Formats in größeren Kassetten

verwenden zu können, verwendet man kleine Einlegerahmen

(Fig.95), die zusammen mit der Platte in die Kassette gelegt

werden. Die mit festen Ecken (a) sind vorzuziehen, die mit

Vorreibern versehenen sind oft Anlaß zu Mißerfolgen.

Statt

einfacher und Doppelkassetten kann man sich auch sog. Magazinwechselkassetten

bedienen. Bei diesen befindet sich eine Kassette zugleich

mit einem Vorratsraum für eine gewisse Anzahl von Platten

in Verbindung. Solche Wechselkassette wird bei den gewöhnlichen

Kameras einfach an Stelle der üblichen einfachen Kassette

eingeschoben.

Statt

einfacher und Doppelkassetten kann man sich auch sog. Magazinwechselkassetten

bedienen. Bei diesen befindet sich eine Kassette zugleich

mit einem Vorratsraum für eine gewisse Anzahl von Platten

in Verbindung. Solche Wechselkassette wird bei den gewöhnlichen

Kameras einfach an Stelle der üblichen einfachen Kassette

eingeschoben.

|

.  Derartige

Vorrichtungen sind für Reisen manchmal angenehm,

teilen freilich den Fehler der Magazinkamera (S.

39), daß darin die Platten leicht verstauben

und dadurch die Bilder voll kleiner Punkte werden. In

solche Magazinkassetten werden die Platten vermittels

Metallrähmchen eingelegt, und zwar so, daß

die Schichtseite dem Kassettenschieber zugewendet ist. Derartige

Vorrichtungen sind für Reisen manchmal angenehm,

teilen freilich den Fehler der Magazinkamera (S.

39), daß darin die Platten leicht verstauben

und dadurch die Bilder voll kleiner Punkte werden. In

solche Magazinkassetten werden die Platten vermittels

Metallrähmchen eingelegt, und zwar so, daß

die Schichtseite dem Kassettenschieber zugewendet ist. |

Die

modernen Wechselkassetten bestehen aus zwei ineinanderschiebbaren

Kästen; das Wechseln der Platten (bis zu 12 Stück)

wird einfach durch Ausziehen und Wiedereinschieben des inneren

Kastens (siehe Fig.96) bewirkt. Für größere

Formate (über 9 x 12 bis 13 x 18) werden die Wechselkassetten

oft nicht aus zwei Kästen, sondern mit einem ledernen

Wechselsack (Fig.97) ausgeführt; damit geht aber das

Wechseln langsamer vor sich.

Die

modernen Wechselkassetten bestehen aus zwei ineinanderschiebbaren

Kästen; das Wechseln der Platten (bis zu 12 Stück)

wird einfach durch Ausziehen und Wiedereinschieben des inneren

Kastens (siehe Fig.96) bewirkt. Für größere

Formate (über 9 x 12 bis 13 x 18) werden die Wechselkassetten

oft nicht aus zwei Kästen, sondern mit einem ledernen

Wechselsack (Fig.97) ausgeführt; damit geht aber das

Wechseln langsamer vor sich.

Wechselkassetten

können auch für Planfilms benutzt werden, wenn

diese in besondere Rähmchen gelegt werden.

Wechselkassetten

können auch für Planfilms benutzt werden, wenn

diese in besondere Rähmchen gelegt werden.

Flachfilms

werden gegenwärtig aber nur noch selten in solchen

Wechselkassetten verwendet, man zieht die modernen Filmpacks

(siehe S.

58) vor, die für sich eine besondere Kassette

beanspruchen; diese kann aber jeder beliebigen Kamera für

Platten angepaßt werden.

Flachfilms

werden gegenwärtig aber nur noch selten in solchen

Wechselkassetten verwendet, man zieht die modernen Filmpacks

(siehe S.

58) vor, die für sich eine besondere Kassette

beanspruchen; diese kann aber jeder beliebigen Kamera für

Platten angepaßt werden.

Seite 47

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

In

ähnlicher Weise wie in Filmkameras (siehe S.

46) können Rollfilms (siehe S.

59) auch in Rollfilmkassetten verwendet werden,

die dann an jede Kamera angesetzt werden können und

diese zur Rollfilmkamera machen.

In

ähnlicher Weise wie in Filmkameras (siehe S.

46) können Rollfilms (siehe S.

59) auch in Rollfilmkassetten verwendet werden,

die dann an jede Kamera angesetzt werden können und

diese zur Rollfilmkamera machen.

Das

Einlegen der Rollfilms in diese Rollkassetten hat in etwas

anderer Weise zu geschehen, als bei den Rollkameras, da

bei den Kameras die Spulen seitlich neben der zu belichtenden

Filmfläche liegen, während sie bei den Kassetten

hinter ihr befinden. Im ersten Fall läuft der Filmstreifen

einfach von Spule zu Spule und wird nur durch die Spannung

straff gehalten. Bei den Rollkassetten bedarf die zu belichtende

Filmfläche jedoch einer besonderen Stütze durch

eine hinter ihm angeordnete Holzplatte, über die der

Film hinweggezogen wird.

Das

Einlegen der Rollfilms in diese Rollkassetten hat in etwas

anderer Weise zu geschehen, als bei den Rollkameras, da

bei den Kameras die Spulen seitlich neben der zu belichtenden

Filmfläche liegen, während sie bei den Kassetten

hinter ihr befinden. Im ersten Fall läuft der Filmstreifen

einfach von Spule zu Spule und wird nur durch die Spannung

straff gehalten. Bei den Rollkassetten bedarf die zu belichtende

Filmfläche jedoch einer besonderen Stütze durch

eine hinter ihm angeordnete Holzplatte, über die der

Film hinweggezogen wird.

Der

Film kann daher nicht direkt, dem Lauf seiner Wicklung entsprechend,

nach der Aufwindespule hinübergeführt werden,

wie bei den Kameras, sondern es ist noch eine zweite Windung

nach vorn um das Stützbrett herum erforderlich, damit

die Schichtseite des Films nach vorn, dem Objektiv zugewendet,

zu liegen kommt, die andernfalls von der Holzplatte verdeckt

werden würde (vgl. Bild 99).

Der

Film kann daher nicht direkt, dem Lauf seiner Wicklung entsprechend,

nach der Aufwindespule hinübergeführt werden,

wie bei den Kameras, sondern es ist noch eine zweite Windung

nach vorn um das Stützbrett herum erforderlich, damit

die Schichtseite des Films nach vorn, dem Objektiv zugewendet,

zu liegen kommt, die andernfalls von der Holzplatte verdeckt

werden würde (vgl. Bild 99).

Die

älteren Kassetten dieser Art erforderten Rollfilm von

besonderer Wicklung, waren daher praktisch wertlos; die

neueren verwenden die üblichen Rollfilm. Zu beachten

ist, daß die Rollfilmkassette eine andere Mattscheibenstellung

oder Einstellskala verlangt als Platten, da der Film weiter

vom Objektiv entfernt liegt.

Die

älteren Kassetten dieser Art erforderten Rollfilm von

besonderer Wicklung, waren daher praktisch wertlos; die

neueren verwenden die üblichen Rollfilm. Zu beachten

ist, daß die Rollfilmkassette eine andere Mattscheibenstellung

oder Einstellskala verlangt als Platten, da der Film weiter

vom Objektiv entfernt liegt.

Seite 48

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

VII. Das Stativ

Bei

allen Zeitaufnahmen, also Aufnahmen über ½ Sekunde

höchstens, ist es nötig, dem Apparat eine feste

Unterlage zu geben. Falls hierzu nicht ein Tisch, Kasten,

die Lehnen zweier zusammengeschobener Stühle, ein Felsen,

Zaun usw. zur Verfügung stehen, muß man ein Stativ

verwenden, das entweder, für Außenaufnahmen,

zusammenklappbarer oder, für Atelieraufnahmen, fest

ist.

Bei

allen Zeitaufnahmen, also Aufnahmen über ½ Sekunde

höchstens, ist es nötig, dem Apparat eine feste

Unterlage zu geben. Falls hierzu nicht ein Tisch, Kasten,

die Lehnen zweier zusammengeschobener Stühle, ein Felsen,

Zaun usw. zur Verfügung stehen, muß man ein Stativ

verwenden, das entweder, für Außenaufnahmen,

zusammenklappbarer oder, für Atelieraufnahmen, fest

ist.

Sie besitzen drei zusammenklappbare

Beine, die in zweierlei Weise mit dem oberen Teil, dem Stativkopf,

verbunden sein können: er ist entweder abnehmbar, die

oberen Spreizen der Stativbeine werden durch ihre Federkraft

in Zapfen des dreieckigen Kopfteils ("Stativdreieck")

festgehalten (Bild 100), zum Verpacken wird jedes der untersten

Stativglieder in das mittlere umgeklappt und eingelegt;

die oberen Streben sind seitlich auf das Mittelteil umklappbar.

- In Fig.101 hingegen finden wir ein Stativ mit nicht abnehmbarem

Kopf; hier sind, nachdem die Feststellungen gelöst

sind, die einzelnen Teile ineinanderschiebbar. Diese Stative

müssen aus besonders geeignetem Holze gearbeitet sein,

andernfalls die Stäbe bei feuchtem Wetter leicht quellen

und das Arbeiten unmöglich machen.

Sie besitzen drei zusammenklappbare

Beine, die in zweierlei Weise mit dem oberen Teil, dem Stativkopf,

verbunden sein können: er ist entweder abnehmbar, die

oberen Spreizen der Stativbeine werden durch ihre Federkraft

in Zapfen des dreieckigen Kopfteils ("Stativdreieck")

festgehalten (Bild 100), zum Verpacken wird jedes der untersten

Stativglieder in das mittlere umgeklappt und eingelegt;

die oberen Streben sind seitlich auf das Mittelteil umklappbar.

- In Fig.101 hingegen finden wir ein Stativ mit nicht abnehmbarem

Kopf; hier sind, nachdem die Feststellungen gelöst

sind, die einzelnen Teile ineinanderschiebbar. Diese Stative

müssen aus besonders geeignetem Holze gearbeitet sein,

andernfalls die Stäbe bei feuchtem Wetter leicht quellen

und das Arbeiten unmöglich machen.

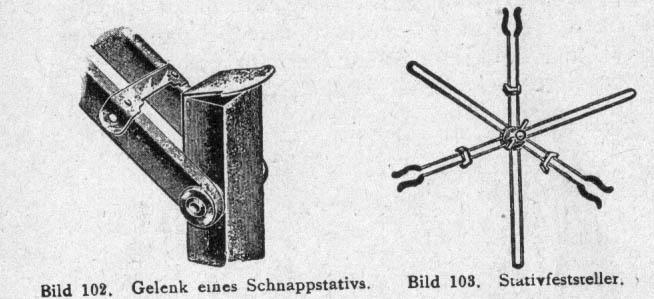

Von

Vorteil ist die neuere Konstruktion der Schnappstative,

bei denen nur das unterste Glied jedes Beines in dem mittleren

verschiebbar ist, die Mittelglieder hingegen in das obere

Glied umgelegt und beim Herausklappen durch eine Schnappvorrichtung

(Bild 102) in ihrer Stellung erhalten werden. Mehr als drei

Stativbeinglieder sind nicht von Vorteil.

Von

Vorteil ist die neuere Konstruktion der Schnappstative,

bei denen nur das unterste Glied jedes Beines in dem mittleren

verschiebbar ist, die Mittelglieder hingegen in das obere

Glied umgelegt und beim Herausklappen durch eine Schnappvorrichtung

(Bild 102) in ihrer Stellung erhalten werden. Mehr als drei

Stativbeinglieder sind nicht von Vorteil.

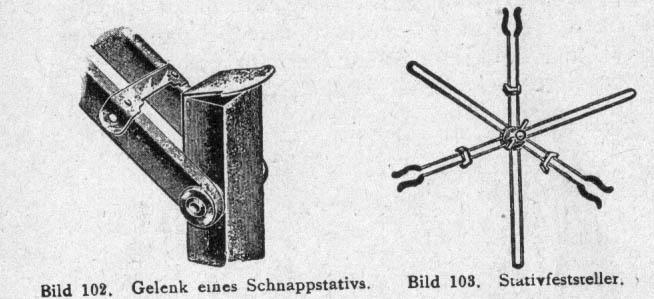

Will

man den Landschaftsapparat auch für Aufnahmen im Zimmer

oder auf glatten Boden gebrauchen, so versieht man das Stativ

vorteilhaft mit einem sog. Stativfeststeller (Bild

103), d.i. ein Metallgestänge, durch das die Füße

des Stativs in verschiedener Weitenstellung fest miteinander

verbunden werden können, so daß ein Ausrutschen

nicht möglich ist. In Ermangelung eines solchen Feststellers

verbinde man die Füße des Stativs durch eine

Schnur. - Eine andere Abhilfe gegen das Ausrutschen besteht

darin, daß unter die Füße flache Kork-

oder Gummischeiben gelegt werden.

Will

man den Landschaftsapparat auch für Aufnahmen im Zimmer

oder auf glatten Boden gebrauchen, so versieht man das Stativ

vorteilhaft mit einem sog. Stativfeststeller (Bild

103), d.i. ein Metallgestänge, durch das die Füße

des Stativs in verschiedener Weitenstellung fest miteinander

verbunden werden können, so daß ein Ausrutschen

nicht möglich ist. In Ermangelung eines solchen Feststellers

verbinde man die Füße des Stativs durch eine

Schnur. - Eine andere Abhilfe gegen das Ausrutschen besteht

darin, daß unter die Füße flache Kork-

oder Gummischeiben gelegt werden.

Seite 49

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

Leichter an

Gewicht und von geringerem Volumen als die Holzstative sind

die Röhrenstative (Bild 104).

|

Die

Füße bestehen hier aus ineinanderschiebbaren

Messingröhren, meist mehr als dreigliedrig. Sie

werden neuerdings vielfach mit Flachkopf, teilweise

neigbar ausgestattet, wodurch eine bequemere Zusammenlegbarkeit

gewährleistet ist. Unpraktisch sind solche Röhrenstative

aus Aluminium, die der leisesten Erschütterung,

jedem Windstoß preisgegeben sind. Metallröhrenstative

eignen sich nur für Apparate bis zu 10 x 15 cm. Die

Füße bestehen hier aus ineinanderschiebbaren

Messingröhren, meist mehr als dreigliedrig. Sie

werden neuerdings vielfach mit Flachkopf, teilweise

neigbar ausgestattet, wodurch eine bequemere Zusammenlegbarkeit

gewährleistet ist. Unpraktisch sind solche Röhrenstative

aus Aluminium, die der leisesten Erschütterung,

jedem Windstoß preisgegeben sind. Metallröhrenstative

eignen sich nur für Apparate bis zu 10 x 15 cm.

Für

gewisse Zwecke empfiehlt sich die Anbringung eines Kugelgelenkes

(siehe Bild

105) zwischen Stativdreieck und Kamera. Man

kann mittels desselben die Kamera in beinahe jeder beliebigen

Richtung feststellen, was für Wolkenaufnahmen,

Deckenaufnahmen, Aufnahmen für medizinische Zwecke

usw. oft von großem Vorteil ist. Für

gewisse Zwecke empfiehlt sich die Anbringung eines Kugelgelenkes

(siehe Bild

105) zwischen Stativdreieck und Kamera. Man

kann mittels desselben die Kamera in beinahe jeder beliebigen

Richtung feststellen, was für Wolkenaufnahmen,

Deckenaufnahmen, Aufnahmen für medizinische Zwecke

usw. oft von großem Vorteil ist.

Bedeutend

verläßlicher und fester sind die etwas umfangreicheren

Kameraneiger aus Metall (Messing oder Magnalium)

nach Art des in Bild

106 dargestellten; sie sind entweder fest

mit dem Stativkopf verbunden oder (besser) getrennt. Bedeutend

verläßlicher und fester sind die etwas umfangreicheren

Kameraneiger aus Metall (Messing oder Magnalium)

nach Art des in Bild

106 dargestellten; sie sind entweder fest

mit dem Stativkopf verbunden oder (besser) getrennt.

|

Seite 50

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis weiter

weiter