|

Die

Verzeichnung der Randlinien tritt natürlich

auch bei nichtachromatischen einfachen Linsen

(Monokel, S.

9) auf. Die

Verzeichnung der Randlinien tritt natürlich

auch bei nichtachromatischen einfachen Linsen

(Monokel, S.

9) auf.

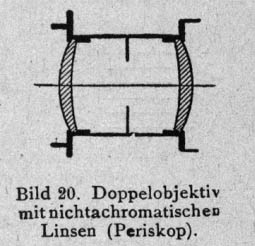

Vereinigt

man zwei gleiche einfache Linsen so miteinander,

dass sie einander in einiger Entfernung

gegenüberstehen (z.B. zwei Linsen von

je 24 cm Brennweite in einem Abstande von

5 cm) und bringt die Blende in der Mitte

zwischen beiden an (Bild 20), so hebt sich

die Verkrümmung durch die Vorderlinse

und durch die Hinterlinse gegenseitig auf,

und wir erhalten mit einem solchen Doppelobjektiv

verzeichnungsfreie Bilder. Vereinigt

man zwei gleiche einfache Linsen so miteinander,

dass sie einander in einiger Entfernung

gegenüberstehen (z.B. zwei Linsen von

je 24 cm Brennweite in einem Abstande von

5 cm) und bringt die Blende in der Mitte

zwischen beiden an (Bild 20), so hebt sich

die Verkrümmung durch die Vorderlinse

und durch die Hinterlinse gegenseitig auf,

und wir erhalten mit einem solchen Doppelobjektiv

verzeichnungsfreie Bilder.

Wir

können dabei einfache (nicht achromatische)

Linsen verwenden und erhalten damit ein

Periskop (Bild 20), das eine Fokusdifferenz

aufweist (vgl. S.

10), oder wir verwenden zwei

achromatische Landschaftslinsen und erhalten

damit einem Aplanaten (Bild 21);

die größte verwendbare öffnung

bei Periskopen beträgt F:11 bis F:13,

bei Aplanaten durchschnittlich F:6 bis F:8,

in einzelnen Fällen und für gewisse

Zwecke (Bildnisse) bis zu F:5. Wir

können dabei einfache (nicht achromatische)

Linsen verwenden und erhalten damit ein

Periskop (Bild 20), das eine Fokusdifferenz

aufweist (vgl. S.

10), oder wir verwenden zwei

achromatische Landschaftslinsen und erhalten

damit einem Aplanaten (Bild 21);

die größte verwendbare öffnung

bei Periskopen beträgt F:11 bis F:13,

bei Aplanaten durchschnittlich F:6 bis F:8,

in einzelnen Fällen und für gewisse

Zwecke (Bildnisse) bis zu F:5.

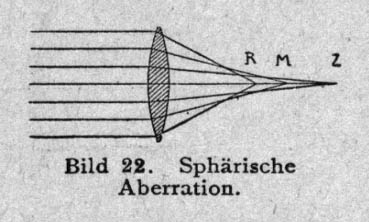

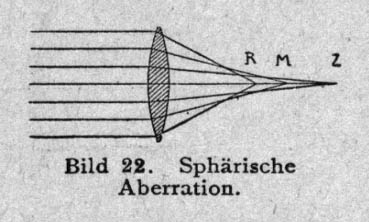

Weitere

Fehler der einfachen Linsen sind; die sphärische

Aberration: die vom Rande der Linse

kommenden Strahlen werden stärker gebrochen

als die von der Mitte kommenden (Zentralstrahlen);

dies hat zur Folge, dass das Bild nirgends

ganz scharf wird, außer wenn wir stärker

abblenden. Das Abblenden bringt aber wiederum

die Erscheinung der Blendendifferenz

mit sich: stellen wir bei größerer

öffnung scharf ein, so geschieht dies

auf einen Punkt M zwischen R und Z (Bild

22); schneiden wir nun durch eine Blende

die Randstrahlen ab, so liegt die größte

Schärfe nicht mehr zwischen R und Z,

sondern bei Z; wir müssen also bei

solchen Linsen mit sphärischer Abweichung

(einfache Linsen, Landschaftslinsen und

mindere Aplanate) immer mit der Blende einstellen,

mit der wir aufnehmen wollen. Weitere

Fehler der einfachen Linsen sind; die sphärische

Aberration: die vom Rande der Linse

kommenden Strahlen werden stärker gebrochen

als die von der Mitte kommenden (Zentralstrahlen);

dies hat zur Folge, dass das Bild nirgends

ganz scharf wird, außer wenn wir stärker

abblenden. Das Abblenden bringt aber wiederum

die Erscheinung der Blendendifferenz

mit sich: stellen wir bei größerer

öffnung scharf ein, so geschieht dies

auf einen Punkt M zwischen R und Z (Bild

22); schneiden wir nun durch eine Blende

die Randstrahlen ab, so liegt die größte

Schärfe nicht mehr zwischen R und Z,

sondern bei Z; wir müssen also bei

solchen Linsen mit sphärischer Abweichung

(einfache Linsen, Landschaftslinsen und

mindere Aplanate) immer mit der Blende einstellen,

mit der wir aufnehmen wollen.

|

Die

sphärische Abweichung tritt

bei schief auffallenden Strahlen

noch in einer besonderen Form als

Koma auf, die sich darin äußert,

dass z.B. helle Punkte gegen den

Rand zu einseitig kometenschweifartig

verzerrt sind. Sphärische Abweichung

und Koma sind bei Aplanaten meist

hinreichend, völlig nur bei

Anastigmaten beseitigt. |

Seite 11

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis

|

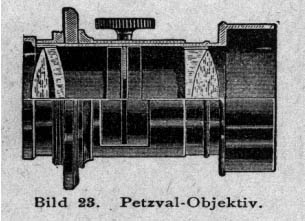

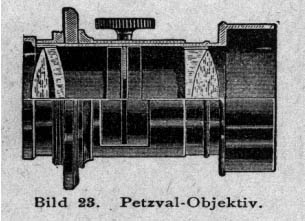

Als

aplanatische Doppelobjektive unsymmetrischen

Baues sind die alten Porträtobjektive

nach der Konstruktion Petzvals (siehe

Bild 23) zu nennen; sie bestehen

aus einer verkitteten Vorderlinse

und einem hinteren Linsenpaar, dieses

unverkittet, durch Luftschicht getrennt.

Solche Objektive, die lediglich

für den Gebrauch im Atelier

und für Projektion bestimmt

sind, werden auch in neuer Zeit

unter dem Namen "Porträtobjektive"

von verschiedenen Firmen in ähnlicher

Konstruktion hergestellt; die öffnung

dieser Instrumente geht bis zu F:2,3.

Das brauchbare Bildfeld ist sehr

klein, die große Lichtstärke

und damit zusammenhängende

geringe Schärfentiefe macht

das Petzval-Objektiv aber gerade

für Bildnisaufnahmen recht

geeignet, da sich die scharf eingestellten

Teile des Gesichts um so plastischer

von den unscharf gebliebenen hinteren

Teilen des Kopfes und vom Hintergrunde

abheben.

|

|

Die Fehler des

Doppelobjektivs und ihre Behebung |

Sind

beim Aplanaten die chromatische Abweichung

und die Distorsion beseitig, so bleibt ihm

noch eine Reihe weiterer Fehler, die sich

beim Arbeiten mit größeren Blenden

lästig zeigen; es sind dies die

Bildfeldwölbung und der Astigmatismus. Sind

beim Aplanaten die chromatische Abweichung

und die Distorsion beseitig, so bleibt ihm

noch eine Reihe weiterer Fehler, die sich

beim Arbeiten mit größeren Blenden

lästig zeigen; es sind dies die

Bildfeldwölbung und der Astigmatismus.

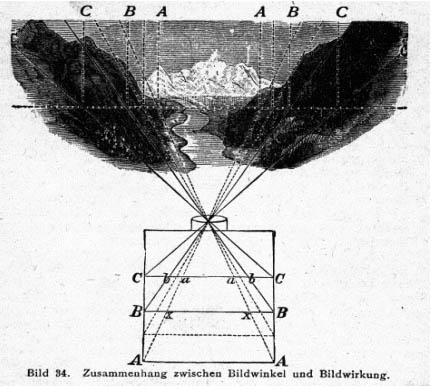

Die

Bildfeldwölbung zeigt sich darin, dass

das Bild eines ebenen Gegenstandes nicht

in einer Ebene, sondern auf einer Kugelschale

entworfen wird (vgl. Bild 24 bei a), so

dass man auf der Mattscheibe immer nur entweder

die Mitte (bei b) oder den Rand (bei

a) scharf erhalten kann (Bild 24). Die

Bildfeldwölbung zeigt sich darin, dass

das Bild eines ebenen Gegenstandes nicht

in einer Ebene, sondern auf einer Kugelschale

entworfen wird (vgl. Bild 24 bei a), so

dass man auf der Mattscheibe immer nur entweder

die Mitte (bei b) oder den Rand (bei

a) scharf erhalten kann (Bild 24).

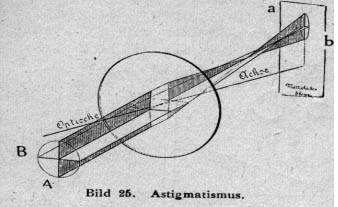

Der

Astigmatismus ferner erhöht diesen

Fehler noch dadurch, dass schief einfallende

Lichtstrahlen, die z.B. in der senkrechten

Ebene A liegen (Bild 25), in dem Punkte

a, die in der wagrechten Ebene B liegenden

in dem Punkte b vereinigt werden; die ersten

werden daher auf der Bildfläche a (Bild

25) vereinigt, die zweiten auf der Fläche

b, und zwar jedes mal nicht zu einem Punkte,

sondern günstigen falls bei a zu einer

wagrechten Linie, bei b zu einer darauf

senkrechten. Ein Liniennetz wird daher von

einer gewissen Einstellung mit scharfen

senkrechten aber unscharfen waagrechten,

bei einer anderen Einstellung mit scharfen

wagrechten und unscharfen senkrechten Linien

dargestellt. Der

Astigmatismus ferner erhöht diesen

Fehler noch dadurch, dass schief einfallende

Lichtstrahlen, die z.B. in der senkrechten

Ebene A liegen (Bild 25), in dem Punkte

a, die in der wagrechten Ebene B liegenden

in dem Punkte b vereinigt werden; die ersten

werden daher auf der Bildfläche a (Bild

25) vereinigt, die zweiten auf der Fläche

b, und zwar jedes mal nicht zu einem Punkte,

sondern günstigen falls bei a zu einer

wagrechten Linie, bei b zu einer darauf

senkrechten. Ein Liniennetz wird daher von

einer gewissen Einstellung mit scharfen

senkrechten aber unscharfen waagrechten,

bei einer anderen Einstellung mit scharfen

wagrechten und unscharfen senkrechten Linien

dargestellt.

Beide

Fehler sind mehr oder weniger gut bei den

Anastigmaten behoben, Doppelobjektiven,

die meist mehr als 4 Linsen besitzen; hiervon

können einzelne als Luftlinsen bestehen,

d.h. dargestellt sein durch den freien Luftraum

zwischen zwei, nicht miteinander verbundenen

(verkitteten) Linsen (wie bei

Bild 28). Beide

Fehler sind mehr oder weniger gut bei den

Anastigmaten behoben, Doppelobjektiven,

die meist mehr als 4 Linsen besitzen; hiervon

können einzelne als Luftlinsen bestehen,

d.h. dargestellt sein durch den freien Luftraum

zwischen zwei, nicht miteinander verbundenen

(verkitteten) Linsen (wie bei

Bild 28).

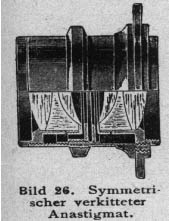

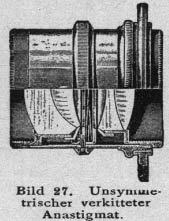

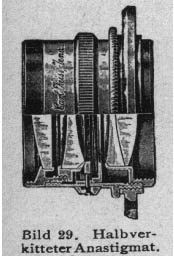

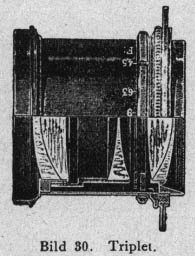

Man

hat zu unterscheiden zwischen symmetrischen

(Bild

26) und unsymmetrischen (Bild

27 und 29)

Anastigmaten; bei den symmetrischen

sind vordere und hintere Objektivhälfte

ganz gleich, bei den unsymmetrischen sind

sie verschieden. Ferner ist zu unterscheiden

zwischen verkitteten(Bild 26 und 27), unverkitteten

(Bild 28) und halbverkitteten (Bild 29).

Zu den unsymmetrischen, und zwar als halbverkittete,

gehören auch die Triplets (Bild 30).

Die verkitteten haben nur Glaslinsen, mindestens

4, meist 6, oft auch 8 oder mehr, die anderen

noch je 2 (Bild 28) oder 1 Luftlinse (Bild

29). Eine allgemeine Regel, dass einer dieser

Typen besser sei als der andere, lässt

sich nicht aufstellen, jeder, richtig konstruiert,

kann beste Leistungsfähigkeit in jeder

Richtung zeigen. Man

hat zu unterscheiden zwischen symmetrischen

(Bild

26) und unsymmetrischen (Bild

27 und 29)

Anastigmaten; bei den symmetrischen

sind vordere und hintere Objektivhälfte

ganz gleich, bei den unsymmetrischen sind

sie verschieden. Ferner ist zu unterscheiden

zwischen verkitteten(Bild 26 und 27), unverkitteten

(Bild 28) und halbverkitteten (Bild 29).

Zu den unsymmetrischen, und zwar als halbverkittete,

gehören auch die Triplets (Bild 30).

Die verkitteten haben nur Glaslinsen, mindestens

4, meist 6, oft auch 8 oder mehr, die anderen

noch je 2 (Bild 28) oder 1 Luftlinse (Bild

29). Eine allgemeine Regel, dass einer dieser

Typen besser sei als der andere, lässt

sich nicht aufstellen, jeder, richtig konstruiert,

kann beste Leistungsfähigkeit in jeder

Richtung zeigen.

*Anfänger

mögen zunächst die kleiner gedruckten

Teile des Textes überspringen.

Seite 12

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis

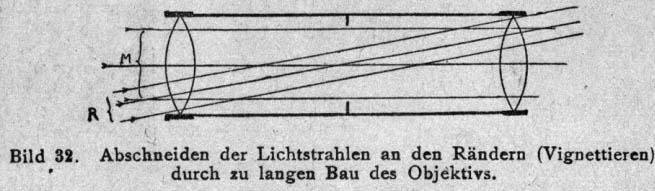

Jedes

Objektiv gibt nur über eine gewisse

Fläche ein Bild, darüber hinaus

lässt es die Mattscheibe finster (vgl.

Bild

11); zu diesem Versuch muss man

das Objektiv in einen größeren

Apparat einsetzen, als für den es bestimmt

ist, z.B. ein für 9x12 - Aufnahmen

bestimmtes in einen Apparat für mindestens

13x18 cm. Dieses volle Bildfeld (Gesichtsfeld)

können wir nicht ausnützen, sondern

nur, entsprechend der rechteckigen Form

unserer Platten, einen Ausschnitt davon,

das nutzbare Bildfeld; es darf mit

seinen Ecken nicht bis dicht an den Rand

des Gesichtsfeldes reichen, denn hier ist

die Helligkeit und die Schärfe in der

Regel geringer als in der Mitte, und wir

würden daher im Bilde dunklere und

unscharfe Ecken erhalten; wir könnten

ferner das Objektiv nicht, wie es oft nötig

ist (vgl. S.

77), verschieben, ohne dunkle

Ecken ins Bild zu bekommen. Durch Abblenden

(vgl. S.

21) wird das Gesichtsfeld nicht

vergrößert, wohl aber kann das

brauchbare Bildfeld etwas vergrößert

werden, indem die Schärfe und gleichmäßige

Helligkeit bis weiter an den Rand herangebracht

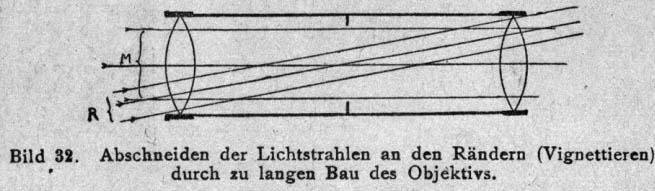

wird. Das brauchbare Bildfeld oder gar das

Gesichtsfeld können durch unzweckmäßigen

Bau der Objektivfassung unnötig eingeschränkt

sein, indem die zu lange Fassung oder ihr

Vorbau die Strahlen von den Rändern

abschneidet (Bild 32); der Durchmesser des

die Mitte der Platte treffenden Strahlenbündels

M ist bedeutend größer als der

des Bündels R, das die Ränder

der Platte erreicht. Von einem solchen Objektiv

sagt man, dass es vignettiert; durch

Abblenden wird das Vignettieren vermindert. Jedes

Objektiv gibt nur über eine gewisse

Fläche ein Bild, darüber hinaus

lässt es die Mattscheibe finster (vgl.

Bild

11); zu diesem Versuch muss man

das Objektiv in einen größeren

Apparat einsetzen, als für den es bestimmt

ist, z.B. ein für 9x12 - Aufnahmen

bestimmtes in einen Apparat für mindestens

13x18 cm. Dieses volle Bildfeld (Gesichtsfeld)

können wir nicht ausnützen, sondern

nur, entsprechend der rechteckigen Form

unserer Platten, einen Ausschnitt davon,

das nutzbare Bildfeld; es darf mit

seinen Ecken nicht bis dicht an den Rand

des Gesichtsfeldes reichen, denn hier ist

die Helligkeit und die Schärfe in der

Regel geringer als in der Mitte, und wir

würden daher im Bilde dunklere und

unscharfe Ecken erhalten; wir könnten

ferner das Objektiv nicht, wie es oft nötig

ist (vgl. S.

77), verschieben, ohne dunkle

Ecken ins Bild zu bekommen. Durch Abblenden

(vgl. S.

21) wird das Gesichtsfeld nicht

vergrößert, wohl aber kann das

brauchbare Bildfeld etwas vergrößert

werden, indem die Schärfe und gleichmäßige

Helligkeit bis weiter an den Rand herangebracht

wird. Das brauchbare Bildfeld oder gar das

Gesichtsfeld können durch unzweckmäßigen

Bau der Objektivfassung unnötig eingeschränkt

sein, indem die zu lange Fassung oder ihr

Vorbau die Strahlen von den Rändern

abschneidet (Bild 32); der Durchmesser des

die Mitte der Platte treffenden Strahlenbündels

M ist bedeutend größer als der

des Bündels R, das die Ränder

der Platte erreicht. Von einem solchen Objektiv

sagt man, dass es vignettiert; durch

Abblenden wird das Vignettieren vermindert.

Seite 13

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis

Nachfolgende

Tabelle zeigt uns an, welchen Durchmesser

das brauchbare (scharfe, gleichmäßig

beleuchtete) Bildfeld für den üblichen

Plattenformate haben muss: Nachfolgende

Tabelle zeigt uns an, welchen Durchmesser

das brauchbare (scharfe, gleichmäßig

beleuchtete) Bildfeld für den üblichen

Plattenformate haben muss:

| |

|

Erforderliche DurchmesserDes

brauchbaren Bildfeldes |

| Plattengröße |

6

x 9 cm |

11

cm |

| Plattengröße |

9

x 12 cm |

15

cm |

| Plattengröße |

10

x 15 cm |

18

cm |

| Plattengröße |

13

x 18 cm |

23

cm |

| Plattengröße |

18

x 24 cm |

30

cm |

| Plattengröße |

24

x 30 cm |

38

cm |

| Plattengröße |

30

x 40 cm |

50

cm |

Hierbei

ist natürlich vorausgesetzt, dass die

Objektivachse genau auf die Mitte der Platte

gerichtet ist. Wenn, wie dies häufig

bei Landschafts- und Gebäudeaufnahmen

geschieht, das Objektiv nach oben oder unten

verschoben wird, so kommt es vor, dass die

Ecken der Platte außerhalb des Bildfeldes

zu liegen kommen und infolgedessen nicht

mitbelichtet werden. Will man also in der

Begrenzung des Bildes mehr Spielraum haben,

so muss ein Objektiv mit größerem

Bildfelddurchmesser genommen werden. Hierbei

ist natürlich vorausgesetzt, dass die

Objektivachse genau auf die Mitte der Platte

gerichtet ist. Wenn, wie dies häufig

bei Landschafts- und Gebäudeaufnahmen

geschieht, das Objektiv nach oben oder unten

verschoben wird, so kommt es vor, dass die

Ecken der Platte außerhalb des Bildfeldes

zu liegen kommen und infolgedessen nicht

mitbelichtet werden. Will man also in der

Begrenzung des Bildes mehr Spielraum haben,

so muss ein Objektiv mit größerem

Bildfelddurchmesser genommen werden.

Die

Ausdehnung des Bildfeldes und damit das

verwendbare Plattenformat stehen in einem

bestimmten wichtigen Verhältnis zur

Brennweite des Objektives. Die

Ausdehnung des Bildfeldes und damit das

verwendbare Plattenformat stehen in einem

bestimmten wichtigen Verhältnis zur

Brennweite des Objektives.

|

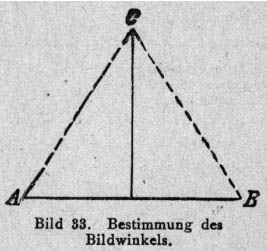

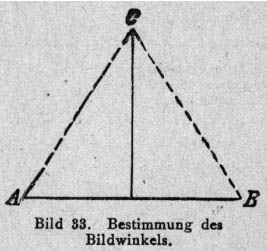

Denkt

man sich die Endpunkte des Bildfelddurchmesser

mit dem optischen Mittelpunkt (hinteren

Hauptpunkt, vgl. S.

5) des Objektivs verbunden,

so schließen die Verbindungslinien

einen Winkel ein, den man als den

Bildwinkel bezeichnet. Dieser wird

bestimmt, indem man auf einen weit

entfernten Gegenstand einstellt

und den Bildfelddurchmesser auf

der Mattscheibe misst; dieser sei

gleich der Länge der Geraden

A B in Bild 33. Dann errichtet man

in der Mitte der Geraden ein Lot,

dessen Länge gleich der Objektivbrennweite

ist, verbindet den Endpunkt des

Lots C mit den Endpunkten der Geraden

A B, so ist der Winkel A C B, welchen

die Verbindungslinien einschließen,

der Bildwinkel des Objektivs. |

Einfache

Landschaftslinsen lassen einen nutzbaren

Bildwinkel von höchstens 30 - 40°

zu, Aplanate in der Regel einen solchen

von 40 - 50°, Anastigmate einen von

60 - 70°; Aplanate und Anastigmate,

die einen größeren Bildwinkel

umfassen, werden Weitwinkelobjektive

genannt; sie sind besonders für die

Aufnahme von Architekturen von Bedeutung;

der größte bisher erreichte Bildwinkel

beträgt 130°. äußerlich

kennzeichnen sie sich dadurch, dass ihr

Bau gedrungener, kürzer ist als der,

der sonstigen Objektive (vgl.

Bild 31

mit

Bild 21). Einfache

Landschaftslinsen lassen einen nutzbaren

Bildwinkel von höchstens 30 - 40°

zu, Aplanate in der Regel einen solchen

von 40 - 50°, Anastigmate einen von

60 - 70°; Aplanate und Anastigmate,

die einen größeren Bildwinkel

umfassen, werden Weitwinkelobjektive

genannt; sie sind besonders für die

Aufnahme von Architekturen von Bedeutung;

der größte bisher erreichte Bildwinkel

beträgt 130°. äußerlich

kennzeichnen sie sich dadurch, dass ihr

Bau gedrungener, kürzer ist als der,

der sonstigen Objektive (vgl.

Bild 31

mit

Bild 21).

Seite 14

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis

Ein

Weitwinkelobjektiv ist natürlich

nur für die Plattengröße,

für welche es bestimmt ist, als Weitwinkel

zu betrachten. Verwendet man ein derartiges

Objektiv für eine kleinere Platte,

so kommt sein großer Gesichtswinkel

nicht zur Geltung, und es arbeitet genau

so wie jedes andere Objektiv. Ein

Weitwinkelobjektiv ist natürlich

nur für die Plattengröße,

für welche es bestimmt ist, als Weitwinkel

zu betrachten. Verwendet man ein derartiges

Objektiv für eine kleinere Platte,

so kommt sein großer Gesichtswinkel

nicht zur Geltung, und es arbeitet genau

so wie jedes andere Objektiv.

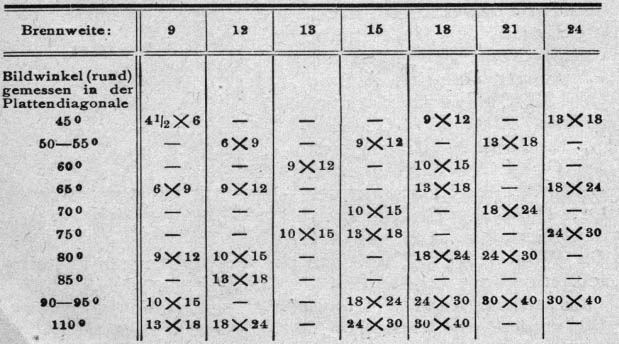

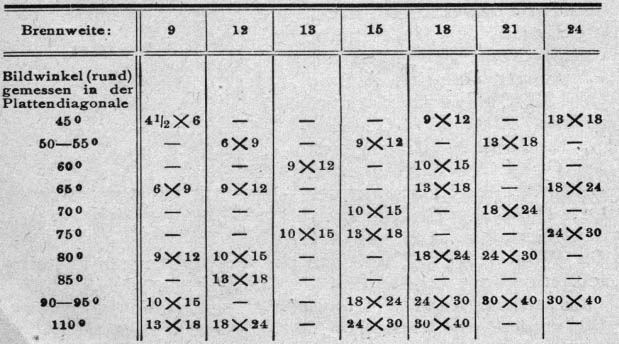

Der Zusammenhang zwischen

Brennweite, Plattengröße und

Bildwinkel ist aus folgender Tabelle zu

ersehen:

|

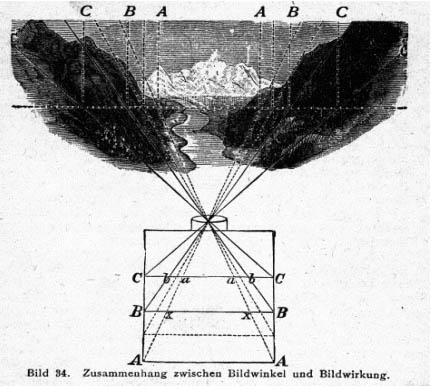

Der

Einfluss, den der Bildwinkel auf

die Wirkung des Bildes hat, geht

aus Bild 34 hervor; es stellt eine

in der Zeichnung im Grundriss gedachte

(der Fachzeichner würde sagen:

herabgeschlagene) Kamera vor, in

die drei Objektive mit verschiedener

Brennweite eingesetzt wurden. Zunächst

nehmen wir ein Objektiv mit sehr

kurzer Brennweite (Auszug C C),

diese ist ungefähr halb so

lang wie die längste Seite

der Platte C C, es umfasse einen

Winkel von 110° (bzw. 90°,

nach der längsten Plattenseite

gerechnet). Solchen liefert nur

ein Weitwinkelobjektiv. B B stellt

den Auszug für ein Objektiv

mittleren Gesichtsfeld von 80°

(bzw. 60°, nach der längsten

Plattenseite gerechnet) dar, wo

die Brennweite = 4/5 der Plattenlänge

ist, die punktierte Linie darunter

gibt den Auszug für ein Objektiv,

dessen Brennweite gleich der Plattenlänge

ist, A A endlich den Auszug für

ein Objektiv mit F = 5/4 der Plattenlänge. |

Man erkennt nun aus den

punktierten Linien A A, B B, C C, welches

Bildfeld die verschiedenen Objektive von

der vorliegenden Landschaft liefern. Das

Bildfeld wird genau umschrieben, wenn man

in den Schnittpunkten der durch die Landschaft

in der Kamerahöhe gelegten Horizontalen

die punktierten senkrechten Linien zieht.

Man erkennt dann leicht, dass mit dem Objektiv,

dessen Brennweite nahezu gleich der halben

Plattenlänge ist das vollständige

Bild der seitlichen Talgehänge erhalten

wird. Das Objektiv, dessen Brennweite =

4/5 der Plattenlänge ist, liefert die

Platte in Stellung B B; hier fehlt ein Teil

der Seitengehänge des Tals, bei A A

(Brennweite = 5/4 der Bildlänge) kommen

nur die Berge im Hintergrund und diese nicht

einmal ganz. Aber ein Objektiv von F = 5/4

der Bildlänge hat den Vorteil, die

Gegenstände (ferne Berggruppe) am größten

wiederzugeben. Ein Objektiv mit F = ½

Plattenlänge gibt sie dagegen am kleinsten,

nämlich nur 2/5 so groß als ersteres.

Bei den anderen Objektiven steht die Gegenstandsgröße

im Verhältnis zur Brennweite.

Seite 15

zur

Inhaltsübersicht zum

Stichwortverzeichnis zum

Stichwortverzeichnis weiter weiter

|